Lassù, al terzo piano della Nord, ci fu un po’ di trambusto.

Quel giorno, il 4 maggio del 1949, si era sparsa la voce che sarebbe arrivato il Grande Torino, e non alla spicciolata, ma tutti insieme.

Nella sottostante collina di Superga i rottami fumavano ancora, e mentre la leggenda cominciava ad affondare le radici nell’humus del rimpianto, gli sfortunati campioni si incamminavano verso la nuova dimensione a loro assegnata.

Il dott. James Splensley era lì dal 1915 e sapeva bene che, quando si cambia residenza, si resta un po’ spaesati e per questo motivo chiamò a raccolta i suoi: voleva che fosse la squadra più antica d’Italia a ricevere i campioni granata.

Animato dal solito spirito organizzativo, passò al setaccio i viali e gli immensi giardini, le oasi e le riserve in cui i Genoani si radunavano per chiacchierare e discutere, a volte per criticare, spesso per intercettare i richiami provenienti dal pianeta terra, dove altri Genoani palpitanti si arrabattavano nelle angosce profane.

Anche Luigi Ferraris si rese disponibile: il suo grande cuore era stato sempre in prima linea, sui campi di calcio come Capitano e nei campi di battaglia come Tenente, e la sua medaglia al valore poteva intendersi bivalente; da lassù, per ovvi motivi, vegliava ogni giorno sullo stadio del Genoa, e ne verificava la salute, la crescita, ma soprattutto il rispetto.

Nel gruppo dei Genoani non c’erano solo i giocatori, ma tante persone anonime, giovanotti sorpresi dalla Grande Guerra, uomini semplici incappati in sventure, e una moltitudine di nonni e zii che avevano testimoniato la prima fede rossoblu.

Dal ponte sospeso che conduce all’irreversibile apparvero i primi: Mazzola, Loik, Gabetto, Ossola, Maroso… e poi tutti sfilarono tra la folla che si era radunata, da cui si levò il giusto applauso dovuto ai vivi e non ai morti, perché quel transito non era una fine ma l’inizio di un nuovo modo di essere, anche se immateriale come il riflesso di uno specchio e trasparente come l’acqua di una fonte.

Ci fu qualche lacrima ma non di tristezza, che lì non esiste, bensì di commozione perché il Grande Torino era la squadra più forte del mondo.

Aveva dominato ogni avversario e, chi nel torneo arrivava secondo, sentiva in cuor suo di aver vinto, come se il confronto fosse impari e improponibile.

Oggi si resta allibiti per i 100 goal del Barcellona, ma per il Grande Torino dei 5 scudetti era quasi la norma: nel 1947 ne aveva segnati 104, e l’anno dopo 125.

In ogni trasferta erano acclamati come fenomeni, e la rivalità non impediva il giusto riconoscimento della folla; anche perché, senza la Tv, c’era una sola occasione all’anno per ammirarli, e nessuno rinunciava.

In quella dimensione rarefatta, dove le emozioni raggiungono la purezza assoluta senza le catene dell’ambiente, arrivarono compatti e uniti come lo erano stati in campo, avvolti in quel destino che tutto livella, perfino i privilegi, e forse è per questo che, non potendolo corrompere, sono in molti a temerlo.

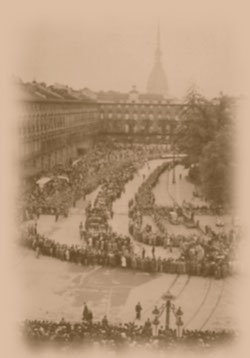

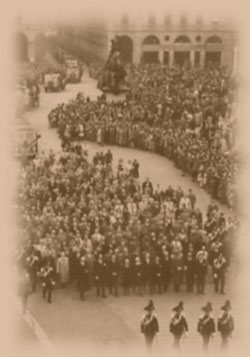

Poco più sotto, nella città disperata che per tanti anni li aveva adorati, sfilavano i gusci di poveri corpi martoriati, e la tragedia era così immensa che ci volle tempo per comprenderla, e l’evidenza ci fu quando in campo, contro il Genoa, scesero i ragazzini.

Lassù, al terzo piano della Nord, gli sguardi dei Genoani incrociavano altri sguardi, forse disorientati, ma fieri nella loro dignità granata.

Laggiù, in piazza Castello, era il làbaro del Genoa ad aprire il mesto corteo, nel rispetto dell’antica nobiltà e dei 9 titoli conquistati.

A Lisbona c’era stata l’ultima stretta di mano fra i capitani, Mazzola e Ferreira, e quell’amichevole concluse il programma terreno del Grande Torino.

La sequenza racconta un film senza il lieto fine, e la rassicurante foto dell’aereo all’arrivo in Portogallo stride nel contrasto con il dopo: la coda spezzata… il carrello distrutto… i camion con le bare…

Appena giunsero le prime tragiche notizie, i tifosi e i giocatori del Benfica si radunarono sotto il Consolato Italiano sperando in una smentita, ma il tricolore a mezz’asta era la conferma di ciò che sembrava incredibile, e allora i dubbi si trasformarono in un dolore universale.

Ovunque, gli occhi della gente erano gonfi di lacrime, e forse fu per questo che l’umano caleidoscopio produsse uno strano effetto: mentre le immagini del disastro scorrevano chiare e nitide sulle pagine dei giornali, quelle dei calciatori sfumavano nella rarefazione del mito, dove i particolari si annullano nell’insieme, le sembianze si offuscano e il ricordo ne confonde i contorni.

L’aereo era decollato in orario, e un cablogramma del direttore di Tuttosport al suo giornale annunciava il rientro in serata.

A bordo c’erano 3 giornalisti (tra cui il padre di Giorgio Tosatti), 5 tecnici dello staff granata, 5 membri di equipaggio e 18 giocatori.

Il secondo portiere Gandolfi, che poi sarebbe arrivato al Genoa, aveva rinunciato alla trasferta per lasciare il posto al fratello di Ballarin.

Dicono sia stato il vento e le raffiche di pioggia, o forse la nebbia, ma la fragilità umana è come un cristallo di Murano sballottato in un trasloco, e quei superuomini del calcio trovarono la loro montagna di Kryptonite.

Il trimotore Fiat 212 sorvola Savona, e il Colonnello Meroni (sì, si chiamava proprio così) chiede notizie meteo.

Alle 17,02 la torre di controllo annuncia scarsa visibilità.

L’ultimo messaggio è delle 17,03: “ricevuto, sta bene, grazie mille”.

S’è parlato di un guasto all’altimetro… i metri non erano 2000… forse 700… forse meno… e la nebbia ingoiò tutto.

Ignari del disguido, i cuori granata precipitavano, ma dopo l’impatto ripresero subito quota e volarono altissimi, verso quel cielo che sta sopra il cielo, dove i miti confabulano fra loro, dove la vita non è fatica, e dove la noia non ha il tempo di logorare la mente.

18 anni dopo, il 15 ottobre del 1967, accadde un fatto inaspettato.

Era domenica e come al solito, al terzo piano della Nord, si commentavano le partite della giornata.

Beniamino Santos e William Garbutt erano preoccupati: i due, che il destino aveva curiosamente fatto morire nello stesso anno, tribolavano per il loro amato Genoa smarrito in fondo alla B, e nell’aria annusavano il tracollo.

Al Ferraris c’era stato un modesto 1-1 con il Venezia, rete di Petroni, e il Torino… di cui Santos era un ex, aveva battuto la Sampdoria per 4-2.

Garbutt scuoteva il capo… “quel Fongaro è un bravo allenatore, ma non dà profondità al gioco”.

Ma proprio in quel momento sentirono qualcuno che fischiettava “Lucy in the sky”, e videro arrivare uno strano tipo caracollante, con la zazzera e gli occhiali da sole, anche se lassù servivano a poco perché si era ben oltre il sistema solare.

Santos lo riconobbe subito: “Gigi, anche tu qui!”, e lo abbracciò come ai bei tempi, come se avesse appena rifatto quel favoloso goal al Mantova di Zoff e Schnellinger.

Era Meroni, la farfalla che correva imprendibile fra i terzini attorcigliati su se stessi, e come una farfalla riuscì a vivere soltanto pochi attimi dell’infinito.

Le coincidenze fra il Grifo e il Toro non sono soltanto terrene, e lassù avranno di che parlare in questi giorni di vigilia.

Anche perché… sembra impossibile… ma il Genoa non vince a Torino dal 1941: va bene che al terzo piano della Nord il tempo non ha dimensione, ma 68 anni sembrano tanti anche per chi vive l’eternità, e come se non bastasse le congiunzioni astrali fanno prevedere che si arrivi a 69.

Gigi Meroni, che pure avrebbe qualche motivo per diffidare dei presidenti del Torino, avrà il cuore angosciato fra le due maglie della sua vita (l’altra, quella della nazionale, gli è sempre andata un po’ stretta): a noi piace immaginare che, per ogni battito granata, ce ne saranno due rossoblu.

Contributo di Nemesis originariamente pubblicato in data 19/05/2009 su grifoni.org