“Ma chi è quel piccoletto, quasi calvo, che tutti chiamano “figlio di Dio”? (Berlusconi non era ancora nato- ndr)”

“Come chi è, non conosci Renzo De Vecchi, il terzino del Genoa e della Nazionale?”

“Lui? E lavora qui alla Banca Commerciale?”

“Certo, allo sportello numero 3, come il suo ruolo in campo”

In effetti, quello che la natura gli aveva negato nel fisico, glielo restituì con gli interessi (sempre roba de banca è) sotto forma di classe, plasmando la creta del terzino moderno e dandogli vita con il soffio degli eletti.

Infatti era un predestinato, con un padre che semina il suo talento portandolo al Milan, che lo coltiva pagandogli le quote sociali, e ne attende con fiducia la maturazione.

Non dovrà aspettare molto: a 15 anni gioca già in prima squadra, come mezzala, e stupisce tutti per la sicurezza, il tempismo e la personalità del suo modo di stare in campo… nonostante una goffa immagine dell’epoca lo ritragga in buffa compagnia, in mezzo ai sosia dei Brutos e dei Fratelli De Rege, e con la cintola su un paio di brache non sue.

Un giorno, a Brescia per un’amichevole, viene a mancare il terzino sinistro, e Mister Camperio sceglie lui come sostituto: sembra incredibile come gli allenatori, nell’inventare i ruoli, siano spesso agevolati dall’emergenza, e come invece falliscano quando li architettano e li impongono.

A volte, far diventare centrale un terzino o sfiancare una vera punta sulle fasce sa un po’ di forzatura anche se, con un esempio colorito, può capitare che l’ubriacone del villaggio diventi un rinomato sommelier.

Per De Vecchi infatti sarà la svolta determinante, e l’area di rigore diverrà la sua nuova casa, confortevole per se stesso ma arcigna e inospitale per chi tenterà di violarla.

La novità, sconvolgente per l’epoca, era che De Vecchi non si limitasse a marcare e a fermare gli avversari, ma desse il via alle azioni cucendo il gioco e organizzando la manovra, un po’ come fa l’ipotenusa che sostiene i cateti o, al rovescio, li imbriglia.

Inoltre aveva già le stimmate del “libero” perché, come guidato da un sonar, era sempre appostato sulla zolla giusta, proprio quella dove sarebbe arrivato il pallone, in un appuntamento fatale che sembrava l’incrocio di orbite planetarie: stiracchiandola un po’, si può dire che Baresi, Scirea, Signorini, Onofri, Colombo, e tanti altri, abbiano avuto in lui l’antenato della nobile stirpe.

Favorito dalla carenza di terzini e dall’esilio forzato della Pro Vercelli, viene addirittura chiamato in Nazionale, dove esordisce a Budapest a 16 anni: il bello è che i pantaloni corti non li aveva soltanto in campo, ma erano il suo normale abbigliamento, vista l’età.

Ormai è il fiore all’occhiello del Milan, che però naviga in cattive acque, e resiste come può alle sirene che glielo vogliono sottrarre.

Renzo tentenna, e finalmente cede alle pressioni dell’ex compagno Mariani che lo vuole con sé al Genoa.

Curiosamente, il Milan lo sostituì con l’omonimo Carlo De Vecchi, ma era talmente scarso che, ironicamente e per distinguerlo, fu soprannominato “il nipote di Dio”.

Un po’ come il simbolo del Napoli che inizialmente era un cavallo, ma dopo il primo campionato disastroso fu rimpiazzato dal ciuccio.

Già, il Genoa, la squadra dei 6 scudetti, la chimera per ogni calciatore e forse, ma non si può dire, un modo per guadagnare qualcosa.

Il grande Presidente Geo Davidson ha un’idea: siccome le regole federali consentono il passaggio di un giocatore da una città all’altra solo per motivi di lavoro, ottiene il suo trasferimento dalla Banca Commerciale di Milano a quella di Genova… et voilà, il gioco è fatto: un bell’impiego fisso e un posto ancor più fisso nella squadra rossoblu.

Al timone c’è Garbutt, che gongola, e senza indecisioni squinterna le gerarchie: gli affida subito la guida della difesa, trasformandola così in una cittadella imprendibile.

Il 23 febbraio 1913, in Via del Piano, il Genoa batte il Milan 4-1 nell’ultima di campionato, e De Vecchi è ancora in rossonero.

Il 12 ottobre esordisce nel Genoa contro il Torino di Pozzo, e per 15 anni sarà la fulgida icona di una squadra formidabile.

So benissimo che si sta parlando di 100 anni fa, ma mi domando: nel Genoa (e non solo) di oggi, sarebbe possibile?

Un qualunque ragazzino che arrivasse con la nomea di “figlio di Dio”, in quale fila di seggiolini della tribuna dovrebbe accomodarsi?

Quanta gavetta gli si propinerebbe prima di considerare acquisiti gli schemi?

Quanti infortuni dovrebbero capitare ai senatori per consentire a quel pivello la maglia di titolare?

Non so, ma se Arsenal e Manchester ogni tanto ci provano, per altri la trafila diventa un tirocinio dove gli apprendisti vanno in freezer e saranno scongelati solo in caso di emergenza multipla.

Piano piano, e con la Grande Guerra in mezzo, quel Genoa tenderà a sfoltire la colonia inglese della propria rosa (tra l’altro mal vista dal “palazzo”), per arrivare all’incredibile situazione del 1922/23: scudetto, senza sconfitte, con 10 genovesi titolari, e l’unico “straniero” è proprio lui, il Renzo De Vecchi nato a Milano.

In quei 164 cm convivevano forza e tecnica; in più giocava d’anticipo, lasciando le briciole a chi pensava di cavarsela con una sportellata, perché i suoi contrasti erano sempre puliti e vincenti.

Basta guardare le foto per capire l’effetto frustrante sugli avversari: dava l’impressione di poter essere travolto, mingherlino e non particolarmente veloce, ma inesorabile nel chiudere i varchi.

E stupiva anche per la correttezza degli interventi, come se il “figlio di Dio” non potesse peccare, e avesse delegato le maniere forti ai numerosi “figli di un Dio mediocre”.

Si era specializzato anche nel calciare i rigori (noblesse oblige… al Genoa di allora ne concedevano parecchi) e, con la sua regia, ci fu la moltiplicazione dei goal e delle vittorie.

Calciava solo di sinistro ma, quando subì una distorsione al mancino, sfruttò l’occasione per impratichirsi con il destro, giorno dopo giorno, fino a renderlo potabile come il vino modificato alle nozze di Cana.

Forse non arrivò a camminare sull’acqua, ma di sicuro danzava sull’erba, e la sua eleganza fu il contrappeso ai tanti maniscalchi che si cimentavano nel ruolo.

Era spronato da una volontà di ferro tanto che per un certo periodo, nel tragitto verso l’ufficio, si portava dietro un pallone che calciava con i due piedi, per tenersi allenato, lasciando di stucco i passanti che lo prendevano per un saltimbanco fuggito dal Circo.

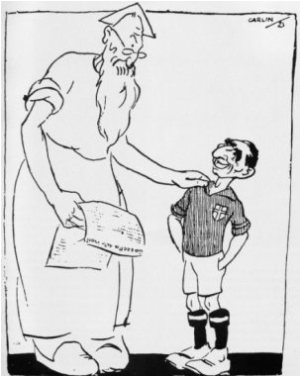

Divenne così famoso, inusuale per un terzino, che fu scelto come immagine per la pubblicità di una pomata contro l’umidità e i raffreddori; nel pieno della carriera gli pubblicarono una biografia illustrata; il grande vignettista Carlin non perdeva occasione per dedicargli una caricatura, e il regime fascista lo sfruttò affibbiandogli l’ingrato nomignolo di “duce”, per come guidava la squadra in campo.

Certo che oggi, fatte le proporzioni, un De Prà in porta e un De Vecchi in difesa ce li sogniamo… anche perchè dopo 6 mesi sarebbero già “figli del Dio bilancio”: uno alla Juve (che De Prà rifiutò per davvero) e l’altro nel giardino dello zio Moratti in cambio di due Primavera e quattro Autunni.

La carriera in rossoblu di De Vecchi non teme confronti, per la durata e la qualità, per i 3 titoli conquistati, per l’inossidabile carisma e, quando nel 1928 si chiuse il sipario, gli applausi di una platea chiamata “Nord” salutarono in lui il Sigfrido di un precoce “crepuscolo degli Dei”: già si cominciava a declinare i trionfi con i verbi al passato, o meglio all’imperfetto… perché nel cielo di quel tramonto mancava una stella.

Divenne allenatore del Genoa, e per due volte lo guidò a un soffio dallo scudetto, prima alle spalle del Torino e poi perdendo la partita chiave con l’Ambrosiana nel 1930: fu il terribile giorno in cui a Milano crollarono le tribune e, nel marasma, in vantaggio per 3-1, il Grifo si fece raggiungere da una tripletta di Meazza; rischiando la pelle, l’arbitro assegnò un rigore al Genoa e Mister De Vecchi fece segno a Levratto di calciarlo, ma la risposta fu un “gran rifiuto”.

E così tirò Banchero… fuori… togliendo al Genoa la vittoria, lo scudetto, e la stella.

Fu la passione per il calcio a trasformare De Vecchi in giornalista, e divenne una grande firma del “Calcio Illustrato”, quasi sempre inviato speciale alle partite del Grifo.

La sua fama nazionale gli dava credibilità, e l’innata competenza tecnica lo elevava sui colleghi che arrancavano “guardando” la partita: lui la capiva.

Si occupò anche di calcio giovanile, nella Ruentes di Rapallo, ma se capitava non si sottraeva a giocare qualche partitella.

C’è una foto incredibile che lo ritrae all’Arena di Milano, in uno strano match fra i giornalisti e le ballerine della rivista di Nino Taranto… che “naturalmente” vinsero l’incontro per 4-3.

Il buon De Vecchi morì nel 1967, e il Secolo XIX scrisse così: … “gli stadi si affollavano per lui, perché LUI era lo spettacolo, il perno attorno al quale si decideva la partita e si esaltava il gioco”.

Si può evitare di farne un santo e di impelagarsi nella retorica, ma sarebbe un peccato disperdere quell’alone soprannaturale che lo ha sempre accompagnato e che, ai Genoani esausti, infondeva il coraggio di un leone affamato e la nobiltà di un’aquila in caccia.

Anche perché nell’immaginazione rossoblu, blasfema per necessità, il “figlio di Dio” siede alla destra del Padre, e chissà che da quella postazione privilegiata non possa intercedere per il Grifone.

Che so… proporre la resurrezione di Jankovic, far diventare infrangibile Palladino, agevolare l’ascensione di Toni quando salta in area, togliere il sapone dai guanti di Eduardo e… ma forse è troppo, dirottare i Re Magi a Villa Rostan: senza mirra, con poco

Contributo di Nemesis pubblicato su grifoni.org in data 31/10/2010